シンセサウンド作りの概略

[A] アルケミー(Alchemy)画面の説明における用語や定義など 〜 Apple 公式Webマニュアル による

この記事には、対応するYouTube動画がございますので、ぜひご覧ください。

YouTube動画タイトル : 『 シンセサイザー Alchemy 2 ( Logic ) 146 』

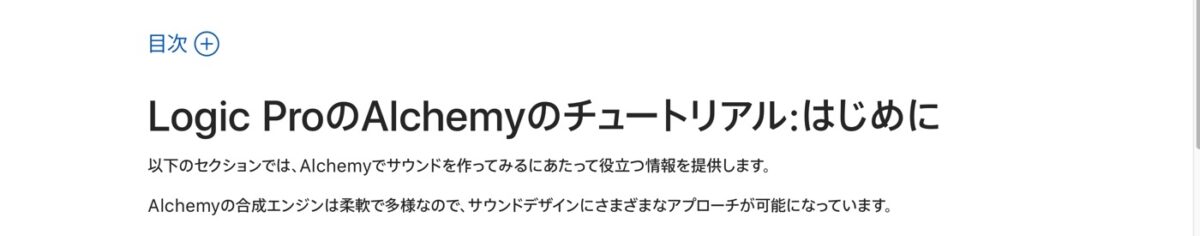

①-1 さて、Apple公式 Webマニュアルには、『Logic ProのAlchemyのチュートリアル:はじめに』などの多くのAlchemyの項目についての説明があります。ここの記事では、それらを多く参照しています。

①-2 下にURLとそのいくつかのページのタイトルら一部画面を写真ギャラリーとして載せます。さらにその下にあるのは、ここの記事で使用した、マニュアルの一部の画面説明箇所です。

①-3 Apple 公式WebマニュアルのURLはこちら → https://support.apple.com/ja-jp/guide/logicpro/welcome/mac

①-4 Apple 公式Webマニュアルの説明ページの画像の一部のいくつかをギャラリーとして掲載します。

①-5 [一部の例] ここの記事で使用した、『Apple 公式Webマニュアル』の説明ページの一部の画面説明箇所のサンプルとしては例えば下記の画像があります。

[B] Logic上にアルケミー(Alchemy)のメインメニューを呼び出した後の操作 (前回の続きから)

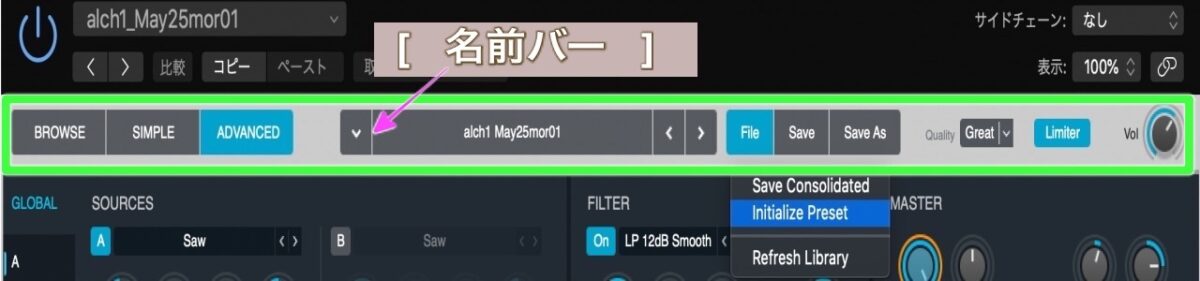

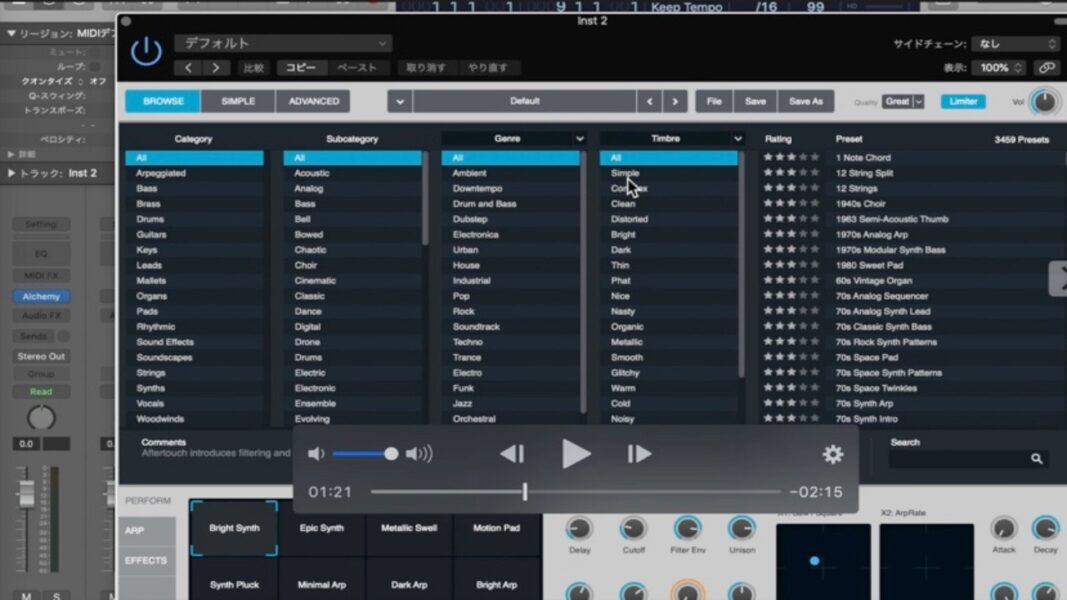

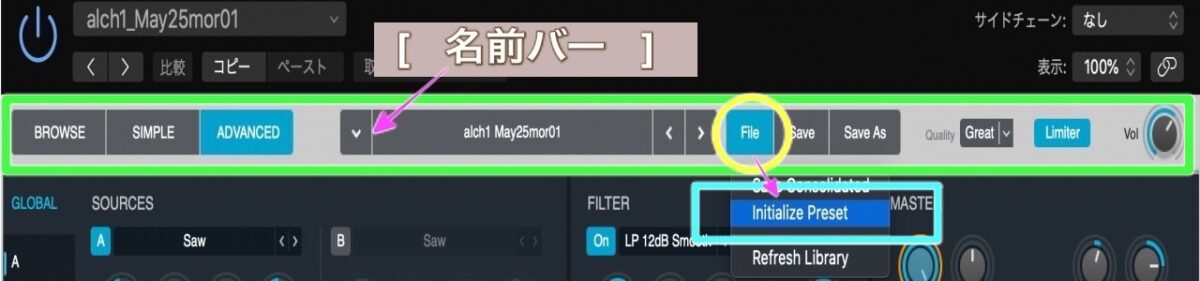

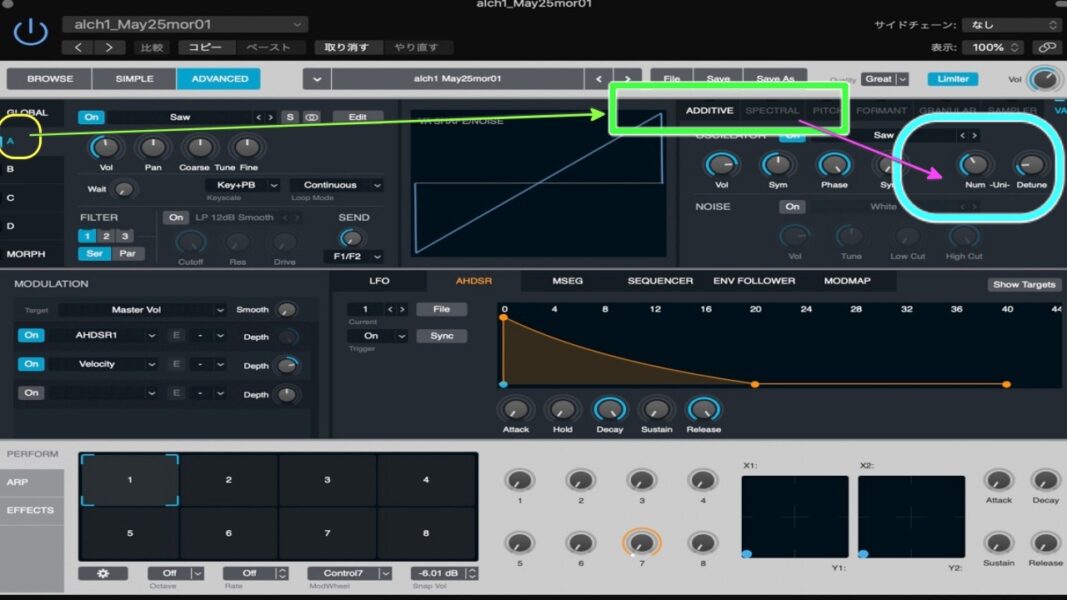

②-1 Logic上で、アルケミー(Alchemy)のメニュー画面を表示させた後からです(ここについては前回の記事[含YouTube動画]〜『 シンセサイザー Alchemy 1の追加版 ( Logic ) 145 』をご参照ください)。なお、メインメニュー画面の上部の薄いグレイ色の「BROWSE」などから横に広がる『ツールバー』は、上記Apple公式マニュアル上『名前バー』と表示されているので、この記事でもそういたします(下図の緑色の囲み線部分)。

②-2 一般的に、楽曲(プロジェクト)制作上、通常、そこに含まれるトラック群の中でアルケミー(Alchemy)として操作したいトラックは、他のトラックとは別に1つずつ製作するのが普通だと考えられますので、そういった前提で以下進めます。(例えば、下図のように、既にドラム系のトラック1つはトラック領域にあるというケースもあります)

②-3 前回までで、下記画像のようなところまで進んでいます(いわゆる、アルケミー(Alchemy)の画面を呼び出すまでです)。

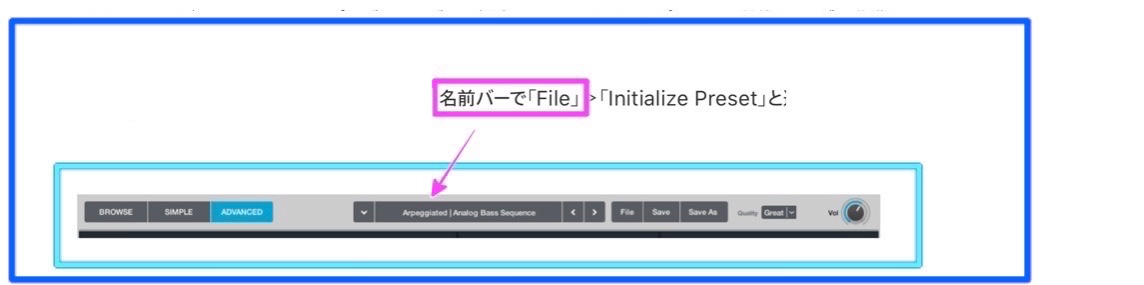

②-4 まずはAlchemyのトラックとして『新規作成』する場合ですが、[名前バー]上で[File]→[Initial Preset]をクリックして選択します。

②-4 『初期設定』に戻して真っ白な状態にしたら、次に、画面の左側からシンセサイザーの種類ともいえる音源選択をします。ここでは、かって特によく使われていた[ saw (ソー)という名前の波形を使用した音源]をつかってみます。

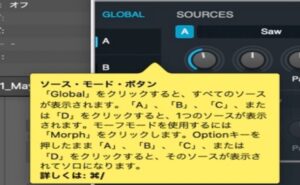

②-5a [ saw (ソー)]を選択したら、「(アルケミーのサウンド生成モジュールのことをいうところの)『ソース』の選択をします。ここでは[Global]という範疇(はんちゅう)の中の「ソースAの選択フィールド」をクリックということで、画面左はしの[ A ]をクリックします。ちなみに上記『Apple公式Webマニュアル(以下Webマニュアルという)』には、「1つのPreset(プリセット)で、4つの独立したソースABCDを使用可能」と書かれていますが、画面上もA〜Dと4つあります。

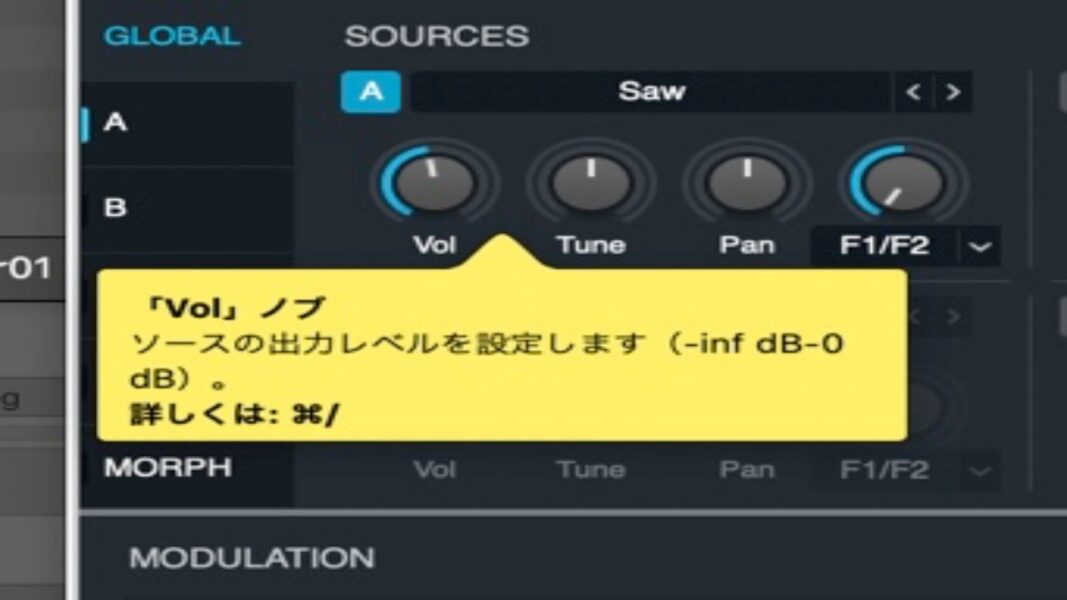

②-5b ちなみにこの[ A ]のVolume(ボリューム)のボタンは、その「A」の右横の[Volノブ]と表示されているところでいつでも調整できますよ。ちなみに、これらボタンは、『丸いボタンの形をした[Pan(パン、パノラマの略)ノブ]』ということで、ここの記事では以降『Panノブ』と表記します。

[C] 『丸いボタンの形をした[Pan(パン、パノラマの略)ノブ]群』を回す 〜 その1

③-1 次のステップは、『この選択したソースに何を編集して追加していくのか』ということになります。(なお、必要に応じて、Logicの上部にある『コントロールバー』から『(丸にクエスチョンマークの)クイックヘルプ』をOn/Offして黄色く表示される項目の説明などを表示してください)。

③-2a そこで、今ソース[A]と選んで、そのまま右にいった画面に[Additive]が出ていることを確認したら、さらに右側にある『丸いボタンの形をした[Pan(パン、パノラマの略)ノブ]群』の中のいくつかをマウスポインターを上下することによって画面上、それを左右に回わして調整していくステップとなります。

③-2b この操作は『Webマニュアル』で、『ソースサブページで「Additive」ボタンを選択し、このセクションのパラメータが表示されている時操作します旨』書かれています。ちがう操作をした後、または、表示されてなかったら、[左端のA]をもう一度クリックして、右側のところにこの[Additive]を再度表示させましょう。

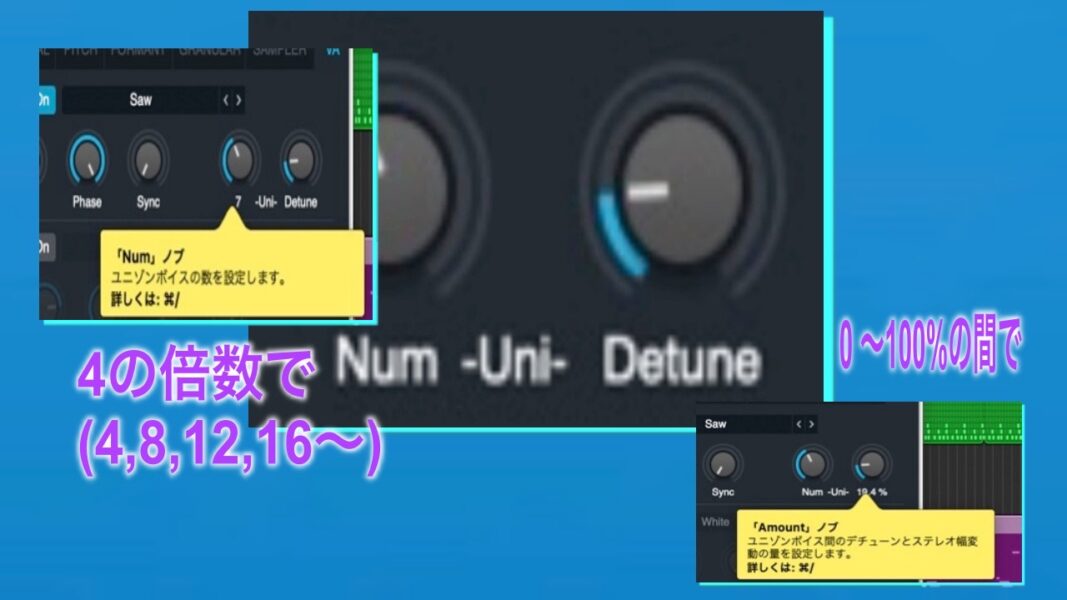

③-3 それでは、この右側の[パン]ノブ群の中で、次の2つを操作してみます。[(生成する加算部分音の数を設定する)Num Partials]と[(すべての部分音を同時にチューニングする)PVar]の2つのノブです。

③-4a Webマニュアルでは、[Num - Uni ]ノブは、『生成する加算部分音の数を設定』するためのものであり、『4の倍数に設定するとCPU負荷と音質のバランスが良い』と書かれていますので「4、8、12、16・・・(maxは600とされている)」と書かれています。少し、私にはむずかしいです。他方、[Detune]ノブは『0〜100%』に設定しておきます。

③-4b そこで、ここでは、[Num Uni- ]ノブを「(4の倍数の)8」あたりに、[Detune]ノブは適当に「35余ぐらい」でセットしてみます。ソースAの音量と関係する場合もあるかもしれませんがその時は、上述の[Volノブ](②-5b を参照ください)を操作しつつと考えています(画像や動画上の数値は撮影の都合が加味されております)。

③-5 2つの[パン]ノブ[(生成する加算部分音の数を設定する)Num Partials]と[(すべての部分音を同時にチューニングする)PVar]はこんな感じになります。

[D] 『丸いボタンの形をした[Pan(パン、パノラマの略)ノブ]群』を回す 〜 その2

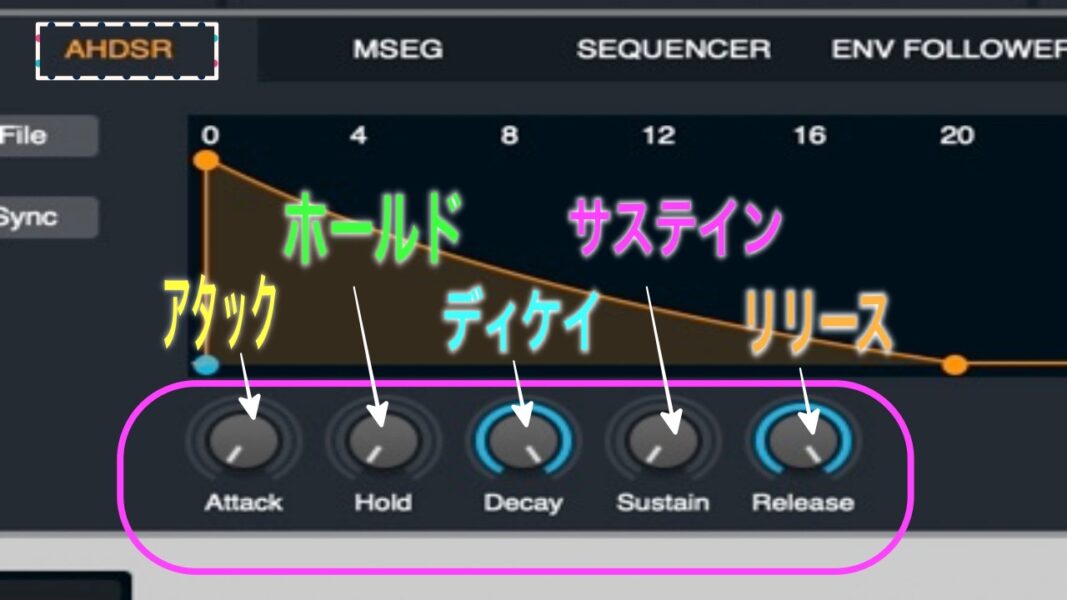

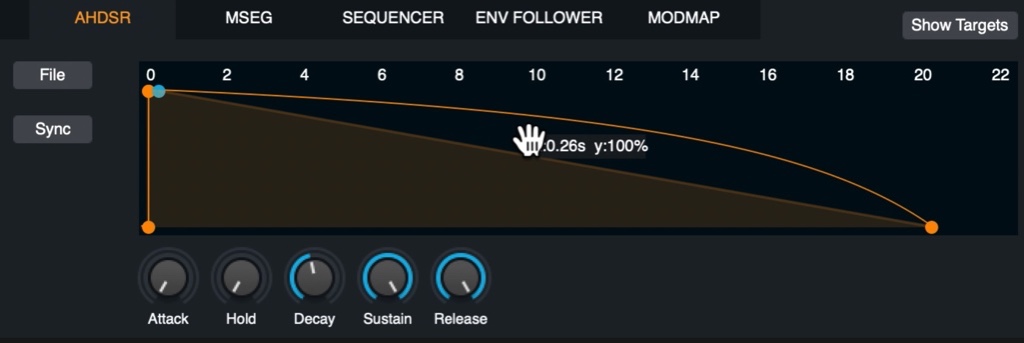

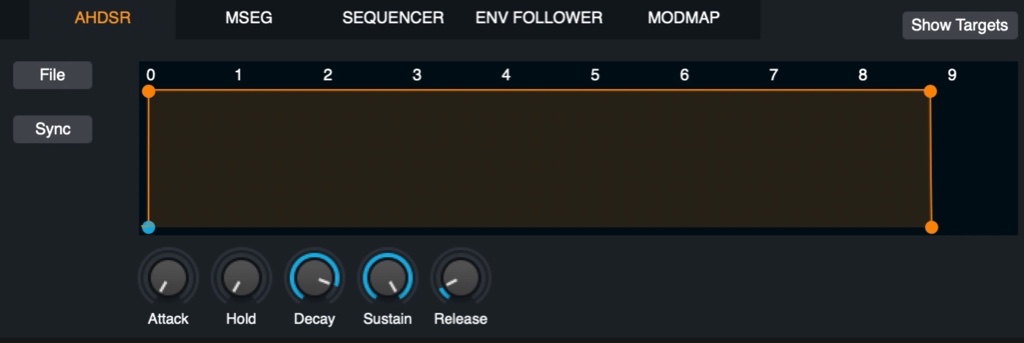

④-1 つづきまして、『AHDSRエンベロープ』のところの[パンノブ](さきほど出ましたのと同じ、丸いボタンの形をした[Pan(パン、パノラマの略)ノブ]群)です)を少し回して、変化をつける(編集する)ということになります。上記と同様、『Apple公式のWebマニュアル』を参照しつつ進めます。

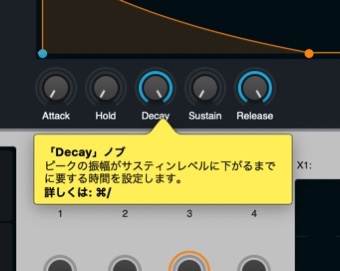

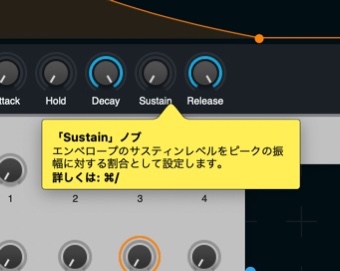

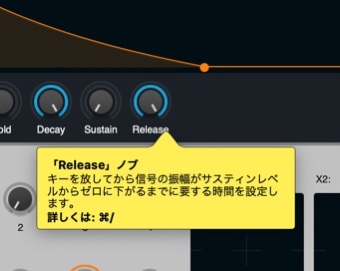

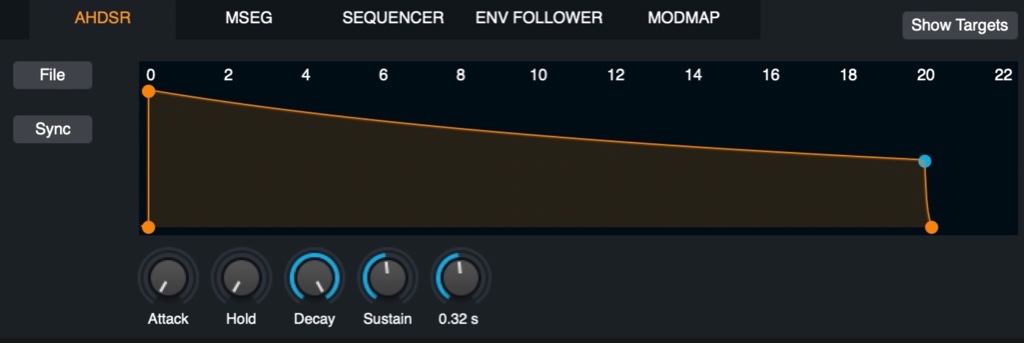

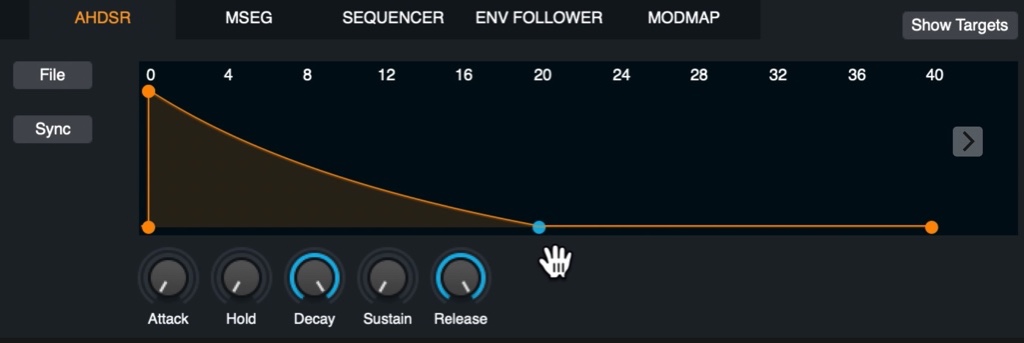

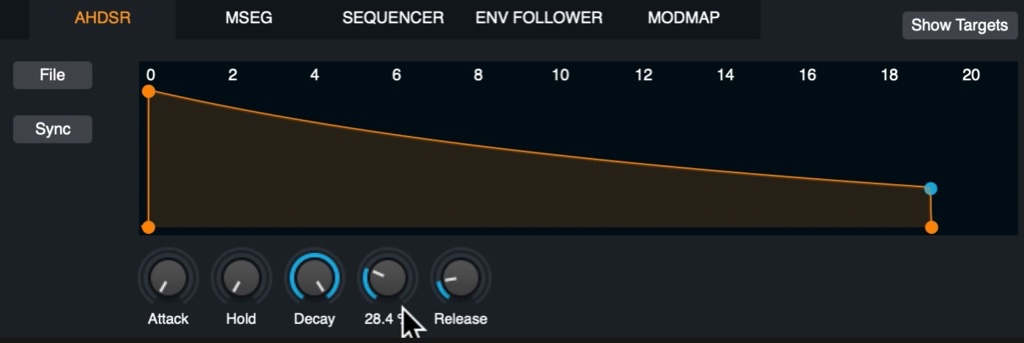

④-2 Webマニュアルによれば、『AHDSRエンベロープ』の[AHDSR モジュール]とは、その各段階の『エンベロープジェネレータ』が備わっているところの、『Attack、Hold、Decay、Sustain、Release(アタック、ホールド、ディケイ、サスティン、リリース)』の5つの文字の頭文字を表しており、その5つごとに調整できるようにもなっている機能です。そこで、これらを[パンノブ]を回しつつ、調和させていくことになります。

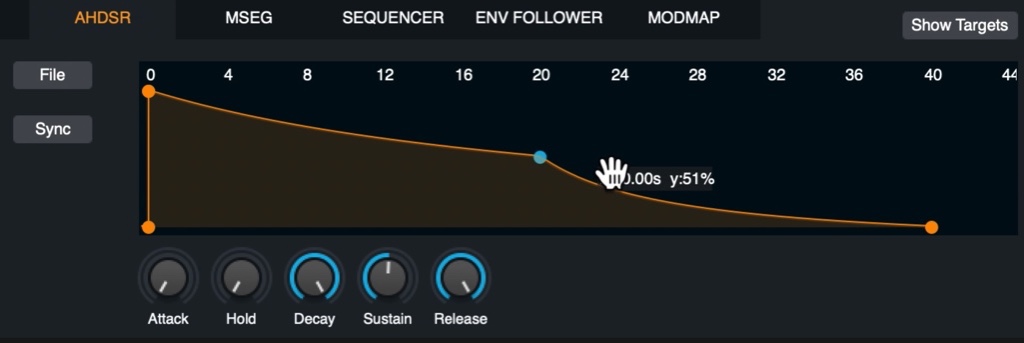

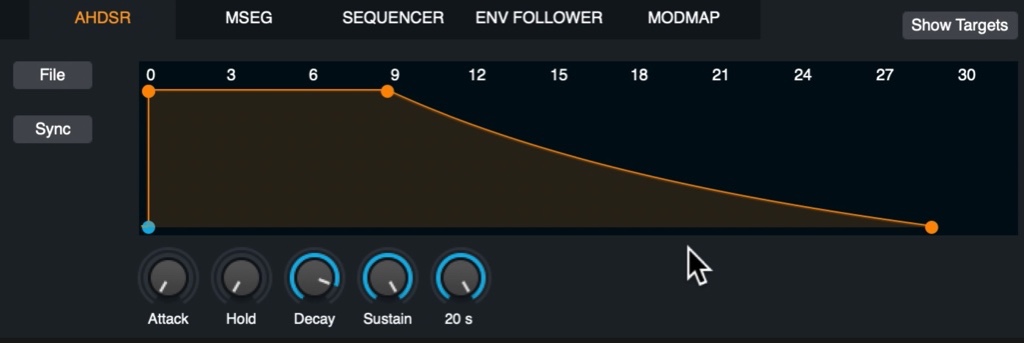

④-3a さらに、AHDSRの値は、[パンノブ]を回すか、エンベロープを視覚的に表わしている[グラフィック上のポイントをドラッグ]することによって変更できるようになっています。

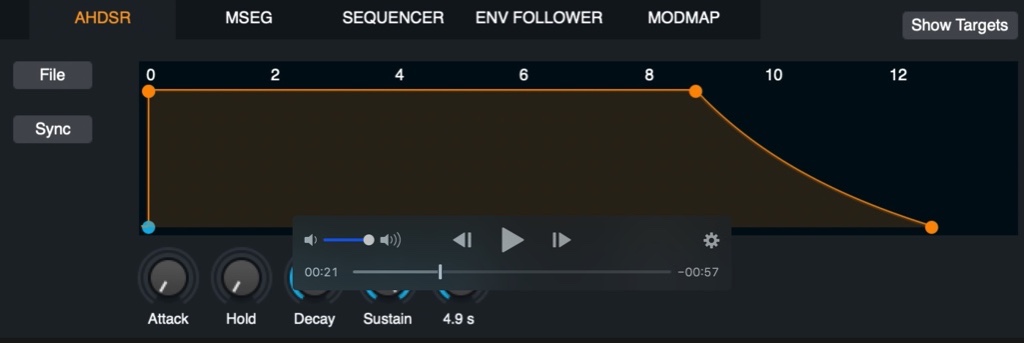

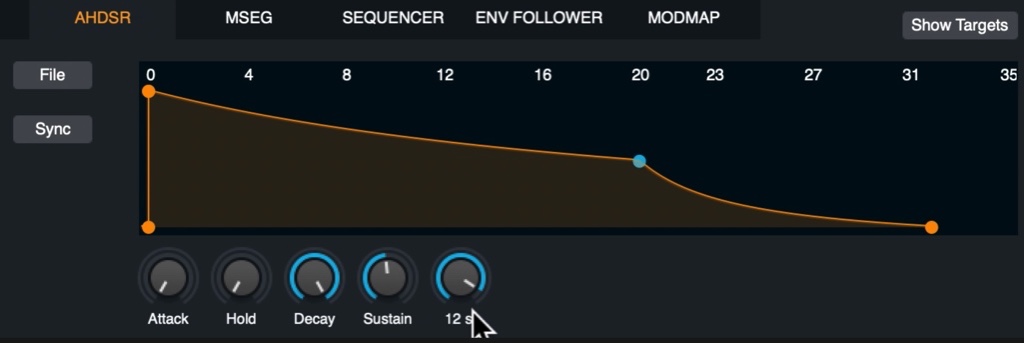

④-3b まずは、エンベロープを視覚的に表わしている[グラフィック上のポイントをドラッグ]することによる変更からみます。

④-3c つぎに、AHDSRの値は、[パンノブ]を回すことによる変更をみます。たとえば、5つのうち、[Decay]、[Release]、[Sustain]の3つの[パンノブ]を任意に回してみますと、次のような波形を見ることができます。以下、いろいろ遊んでみました。

⑦ いろいろやってきましたが、まだまだ模索中でございます。結局は、好みが出るまで、saw以外のシンセサイザーを選択しつつ、このあたりの[パンノブ]を変化させて好みの音を探し出すDAW旅に出るということでしょうか? (YouTubeやブログには、このあたりに詳しい方々が、英語のものを含めて、たくさんあるようですので探す楽しみもあるやに思います。)

⑤ なお、ここの操作ならびに用語などの詳細につきましては、上記『Apple公式webマニュアル』のおのおのの項目、もしくは、Logic Pro X上の『クイックヘルプ』などのヘルプによる説明をご参照ください。

----- 参考文献 について ------

㊺ 参考文献はいつものとおり、以下の3冊です。コード進行は特に難しくてお世話になっております。本当にありがとうございます。

(a) 「プロの曲作りが分かる本 (CD付き) (マニュアル・オブ・エラーズ 著 (株)リットーミュージック )」執筆されているのは主に、谷口尚久、Nagie、山口優、蒲池愛、藤本功一、永田太郎、の各氏。

(b) 「大人のためのコードのしくみ」(五代香蘭 著 (株)ケイ・エム・ピー )

(c) 「大人のための作曲入門本(CD付き)」(友寄隆哉 著 (株)リットーミュージック )

以上です。